Цитата Адама Лангера

... каждый писатель, которого я когда-либо знал, написал свое лучшее произведение, когда он стоял спиной к стене и думал, что больше никогда не напишет ни слова.

Связанные цитаты

Сейчас, вопреки своей воле, она подумала о том, как тогда смотрел на нее Джейс, о сиянии веры в его глазах, о его вере в нее. Он всегда считал ее сильной. Он показывал это всем, что делал, каждым взглядом и каждым прикосновением. Саймон тоже верил в нее, но когда он держал ее, она казалась чем-то хрупким, чем-то сделанным из тонкого стекла. Но Джейс держал ее изо всех сил, которые у него были, никогда не задаваясь вопросом, выдержит ли она это — он знал, что она была такой же сильной, как и он.

Его жизнь была ничем? Ему нечего показать, нет работы? Он не считал свою работу, ее мог сделать любой. Что он знал, кроме долгих супружеских объятий с женой. Любопытно, что в этом заключалась его жизнь! Во всяком случае, это было что-то, это было вечно. Он сказал бы это любому и гордился бы этим. Он лежал с женой на руках, и она по-прежнему была его удовлетворением, таким же, как и всегда. И это было все и конец всего. Да, и он гордился этим.

Дерево было таким старым и стояло так одиноко, что его детское сердце наполнилось состраданием; если никто на ферме не задумается об этом, он, по крайней мере, приложит все усилия, хотя и подозревал, что слова и поступки его ребенка не имеют большого значения. Оно стояло там до его рождения и будет стоять там после его смерти, но, может быть, даже в этом случае ему было приятно, что он гладил его кору всякий раз, когда проходил мимо, а иногда, когда был уверен, что за ним не наблюдают. , даже прижался к нему щекой.

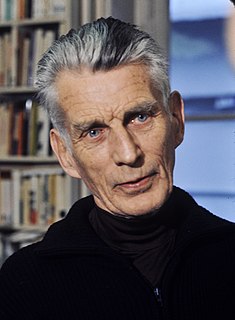

Я всегда думал, что старость — лучший шанс для писателя. Всякий раз, когда я читал поздние работы Гёте или У. Б. Йейтса, я имел наглость отождествлять себя с ними. Теперь моя память ушла, вся старая беглость исчезла. Я не напишу ни одного предложения, не сказав себе: «Это ложь!» Так что я знаю, что был прав. Это лучший шанс, который у меня когда-либо был.

Я никогда не страдал [писательским кризисом], хотя у меня были книги, которые не удались. Мне пришлось перестать их писать. Я просто отказался от них. Это было удручающе, но это не был конец света. Когда это действительно не работает, и ты бьешься о стену, это своего рода облегчение. Я имею в виду, что иногда ты разбиваешься о стену и пробиваешься сквозь нее. Но иногда стена — это просто стена. Ничего не поделаешь, иди в другое место.

Никто не может написать бестселлер, подумав. Малейшее прикосновение неискренности размывает его привлекательность. Писатель, который держит язык за зубами, который знает, что он пишет для дураков и что поэтому ему лучше писать как дурак, неплохо зарабатывает на жизнь сериалами и новеллами; но он никогда не добьется огромного, кричащего, полумиллионного успеха. Это происходит от смешанной искренности и жизненной силы.

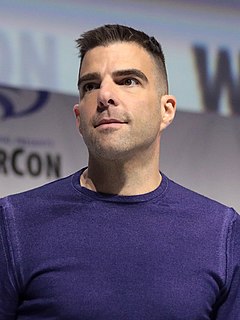

Леонард [Нимой] был для меня таким учителем. Он был одним из наиболее полно реализованных человеческих существ, которых я когда-либо знал, на всех уровнях — в его личной жизни с его личными отношениями, его любовью к жене и его эволюцией с его семьей. Потом как художник, как актер, как писатель, как поэт и как фотограф. Он никогда не останавливался.

Он собирался идти домой, собирался вернуться туда, где у него была семья. Именно в Годриковой Впадине, если бы не Волан-де-Морт, он вырос бы и проводил все школьные каникулы. Он мог бы пригласить друзей к себе домой. . . . Возможно, у него даже были братья и сестры. . . . Торт на его семнадцатилетие испекла его мать. Жизнь, которую он потерял, никогда еще не казалась ему такой реальной, как в эту минуту, когда он знал, что вот-вот увидит то место, где ее у него отняли.

Сначала она будет тихой. Затем она говорила слово о чем-то маленьком, о чем-то, что она заметила, а потом еще слово, и еще, каждое из них выбрасывалось, как маленький кусочек песка, одно в этом направлении, другая фигура позади, все больше и больше, пока его взгляды не исчезли. , его характер, его душа выветрились бы. . . Я боялся, что какая-нибудь незримая крупица правды влетит мне в глаз, затуманит то, что я вижу, и превратит его из божественного человека, каким я его представлял, в кого-то вполне мирского, смертельно раненного надоедливыми привычками и раздражающими несовершенствами.

Я вышел и начал свой путь на телевидении. Я писал музыку, я писал книги, я играл на инструменте наполовину. Я всегда хотел играть в группе. Мне всегда хотелось быть солидным писателем, писать музыку в стиле кантри для известных певцов. У меня были всевозможные наклонности, но я никогда не имел большого успеха.

Я помню свою жену в белом. Это просто заставило людей плакать, услышав это ... Все просто подумали, что это самая грустная фраза, которая когда-либо была написана. И не имело значения, что я никогда не писал ни слова. Одно это предложение положило конец необходимости в каких-либо будущих предложениях. Я все сказал.

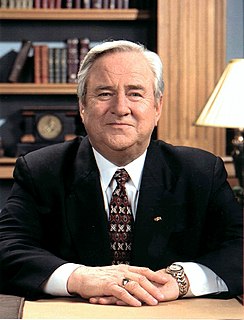

Вы никогда не услышите, чтобы Иисус сказал в зале суда у Пилата хотя бы одно слово, которое позволило бы вам представить, что Он сожалеет о том, что Он взял на себя такую дорогостоящую жертву за нас. Когда Его руки пронзены, когда Его иссушает лихорадка, Его язык высох, как черепок глиняной посуды, когда все Его тело растворяется в пыли смерти, вы никогда не слышите стон или вопль, который выглядит так, будто Иисус возвращается. на Его обязательстве.