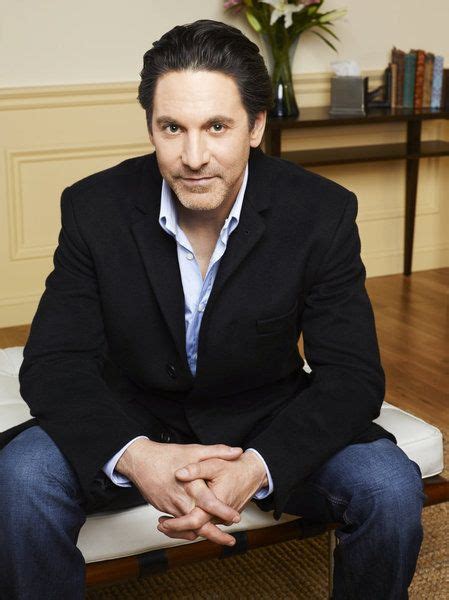

Цитата Билли Коллинза

Меня все больше привлекает ограничение возможности в поэме путем придания формы самому себе. Как только вы навязываете себе какой-то формальный образец, тогда стихотворение отталкивает. Я думаю, что хорошие стихи часто являются результатом такого рода борьбы с формой.

Связанные цитаты

Тема стихотворения обычно диктует ритм или рифму и ее форму. Иногда, когда вы заканчиваете стихотворение и думаете, что стихотворение закончено, стихотворение говорит: «Вы еще не закончили со мной», и вам приходится возвращаться и пересматривать, и у вас может получиться совсем другое стихотворение. У него есть своя собственная жизнь.

Поэзия, пожалуй, самый древний вид искусства. Мы можем вернуться к вековой идее именования вещей, импульсу Адама — дать чему-то имя всегда было чрезвычайно мощной вещью. Назвать что-то значит владеть этим, захватить это. Стихотворение по-прежнему является своего рода заклинанием, заклинанием. Исторически сложилось так, что стихотворение также призывалось: оно было благословением, проклятием или оберегом. Он обладал подвижной силой, мог вызывать что-то к жизни. Стихотворение – это особый вид речи-акта. В хорошем стихотворении есть трансовое воздействие языка в его наиболее концентрированной, обнаженной форме.

Стихотворение не является, как кто-то выразился, отклонением от входа. Но настоящий вопрос заключается в следующем: «Что происходит с читателем, когда он или она проникают внутрь стихотворения?» Для меня это настоящий вопрос: вовлечь читателя в стихотворение, а затем увести его куда-то, потому что я думаю о поэзии как о форме путевых заметок.

Для меня форма — это то, что я обнаруживаю в процессе написания стихов. Я имею в виду, что я начинаю набрасывать, а затем пытаюсь сформировать стихотворение — на пишущей машинке или на компьютере — и методом проб и ошибок пытаюсь найти правильную форму. Я просто пытаюсь формировать стихотворение по-разному, пока оно не покажется мне правильным.

Я учил длинное стихотворение время от времени в течение многих лет. Чем больше стихотворений размером с книгу я читал, изучал и преподавал, тем больше меня интересовали возможности написания поэзии, в которой применялись бы формальные и содержательные варианты повествования и неповествования, лирического и нелирического. Я нашел много удовольствий в этом виде письма. Длинное стихотворение так же старо, как и форма искусства.

Это было в начале 1965 года, когда я написал несколько своих первых стихов. Я отправил стихотворение в журнал «Харперс», потому что они платили доллар за строчку. У меня было восемнадцатистрочное стихотворение, и как только я вкладывал его в конверт, я остановился и решил сделать из него тридцать шесть строк. Казалось, стихотворение вернулось на следующий день: ни письма, ничего.

Я думаю, что когда вы делаете какую-либо театральную форму (вы не можете сделать это в театре), задача артиста состоит в том, чтобы самому достичь какой-то формы катарсиса и выразить что-то, что позволит аудитории получить некоторую форму. катарсис. Если в том, что вы делаете, нет открытия, если в том, что вы делаете, нет борьбы за это открытие, тогда в том, что вы делаете, нет смысла.

Я знаю, что одна из вещей, которые я действительно делала, чтобы подтолкнуть себя, заключалась в том, чтобы писать более формальные стихи, чтобы я мог чувствовать, что стал большим мастером языка, чем раньше. Это было сложно и приятно во многих отношениях. Затем с этими новыми стихами я вернулся к свободному стиху, потому что было бы легко загнать себя в угол формой. Я видел, что становлюсь более непрозрачным с формальными стихами, чем мне хотелось бы быть. Мне потребовалось много времени, чтобы снова вернуться к свободному стиху. Это было вызовом само по себе. Тебе всегда приходится заставлять себя.

Большинство поэтов молоды просто потому, что их не догнали. Покажите мне старого поэта, и я покажу вам, чаще всего, либо сумасшедшего, либо мастера... это когда вы начинаете лгать себе в стихотворении, чтобы просто написать стихотворение, у вас ничего не получается. Поэтому я не перерабатываю стихи.

Я думаю, что случайный читатель, лирика и исповедь хитрым образом связаны друг с другом. Я имею в виду, что часто, когда я читаю стихи своих учеников, мой первый порыв — сказать: «О, подлежащее этого местоимения, это «я», — это то, что ребенок написал это стихотворение». Аудитория лирических стихов в какой-то степени «конфессиональна». И я думаю, что эта аудитория склонна находить длинные повествовательные стихи, например, немного сбивающими с толку.

Удачное стихотворение говорит то, что хочет сказать поэт, и даже больше, с особой завершенностью. Замечания, которые он делает о своих стихах, случайны, когда стихотворение хорошее, или смущающие или абсурдные, когда оно плохое, и ему не разрешено говорить, насколько хорошее стихотворение хорошее, и он может никогда не узнать, насколько плохо плохое стихотворение. Лучше писать о чужой поэзии.

Я чувствую, что чем старше я становлюсь, тем вернее кажется, что я собираюсь вложиться в стихотворение только в том случае, если оно позволит или заставит меня принести на страницу что-то, что в высшей степени принадлежит мне. Раньше я думал, что рассказчик стихотворения разговаривает с кем-то другим, с каким-то идеальным читателем или слушателем, а теперь думаю, что говорящие — поэты — разговаривают сами с собой. Стихотворение позволяет вам ставить вопросы, которые вы задаете себе, зная, что на них нет ответов.