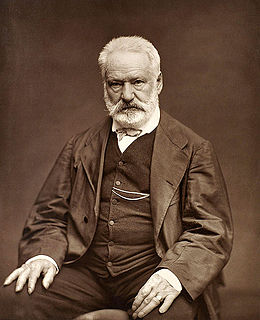

Цитата Виктора Гюго

Она была печальна неясной печалью, тайны которой она сама не знала. Во всем ее лице царил оцепенение жизни, закончившейся, но так и не начавшейся.

Связанные цитаты

[Соблюдение кошерности было] символом посвящения, подобно знаку отличия тайного братства, которое отделяло ее от других и давало ей свободу и достоинство. Каждый закон, ярмо которого она принимала добровольно, казалось, прибавлял ей свободы: она сама выбрала... . . Чтобы войти в это братство. Ее иудаизм больше не был клеймом, бессмысленной случайностью рождения, от которой она могла убежать. . . Это стало отличием, сущностью ее самости, тем, чем она была, чем хотела быть, а не просто тем, кем ей довелось быть.

Хотя в этот момент она чувствовала себя оскорбленной, покинутой и стыдилась себя, Мадлен знала, что она еще молода, что у нее вся жизнь впереди — жизнь, в которой, если она выстоит, она может сделать что-то особенное… и эта часть настойчивости означала пережить моменты, подобные этому, когда люди заставляли вас чувствовать себя маленькими, непривлекательными и лишали вас уверенности.

И все же были времена, когда он действительно любил ее со всей добротой, которую она требовала, и откуда ей было знать, что это были за времена? В одиночестве она злилась на его жизнерадостность, отдавалась на милость собственной любви и жаждала освободиться от нее, потому что она делала ее меньше его и зависела от него. Но как она могла освободиться от цепей, которые сама на себя надела? Ее душа была вся буря. Мечты, которые она когда-то имела о своей жизни, были мертвы. Она была в тюрьме в доме. И все же кто был ее тюремщиком, кроме нее самой?

Она освободила себя от Фабио и от себя, от всех бесполезных усилий, которые она предпринимала, чтобы добраться туда, где она была, и ничего там не найти. С отстраненным любопытством она наблюдала возрождение своих слабостей, своих навязчивых идей. На этот раз она позволила им решить, так как она все равно ничего не могла сделать. Против определенных частей себя ты остаешься бессильным, сказала она себе, приятно регрессируя в то время, когда она была девочкой.

Я нашел ее лежащей на животе, ее задние ноги были вытянуты прямо, а передние подогнуты под грудь. Она положила голову на его могилу. Я увидел след, по которому она ползла среди листьев. По тому, как она лежала, я думал, что она жива. Я назвал ее имя. Она не пошевелилась. Из последних сил в своем теле она дотащилась до могилы Старого Дэна.

В его последних словах чувствовалась теплота ярости. Он имел в виду, что она любит его больше, чем он ее. Возможно, он не мог любить ее. Может быть, она не имела в себе того, чего он хотел. Это было самым глубоким мотивом ее души, это недоверие к себе. Это было так глубоко, что она не осмеливалась ни осознать, ни признать. Возможно, она была дефицитной. Как бесконечно тонкий стыд, он всегда удерживал ее. Если бы это было так, она бы обошлась без него. Она никогда не позволит себе хотеть его. Она просто увидит.

Она была свидетельницей самых красивых вещей в мире и позволила себе состариться и стать некрасивой. Она почувствовала жар рева левиафана и теплоту кошачьей лапы. Она разговаривала с ветром и вытирала солдатские слезы. Она заставила людей видеть, она видела себя в море. На ее запястья садились бабочки, она сажала деревья. Она любила и отпустила любовь. Поэтому она улыбнулась.

Это было то, что она будет скрывать в себе, может быть, вместо узла боли и гнева, который она носила под грудью… защитное одеяло, туз в рукаве. Возможно, она никогда не воспользуется им, но она всегда будет ощущать его присутствие, как набухший секретный камень, и таким образом, когда она отпустит гнев, она не будет чувствовать себя такой опустошенной.

Она воображала себя одновременно королевой и рабыней, госпожой и жертвой. В своем воображении она занималась любовью с мужчинами всех цветов кожи — белой, черной, желтой — с гомосексуалистами и нищими. Она была чьей угодно, и любой мог сделать с ней что угодно. У нее был один, два, три оргазма, один за другим. Она воображала все, чего никогда прежде не воображала, и отдавалась всему самому низменному и самому чистому.

У Милосердия никогда не бывает недостатка в том, что принадлежит ей, во всем, что ей нужно для собственной безопасности. Он не только у нее есть, она изобилует им. Она хочет этого изобилия для себя, чтобы поделиться им со всеми; и она оставляет достаточно для себя, чтобы никого не разочаровать. Ибо благотворительность совершенна только тогда, когда полна.

Алабаме казалось, что, достигнув своей цели, она прогонит бесов, которые гнали ее, что, проявив себя, она обретет тот покой, который, как она воображала, достигается только в уверенности в себе, что она сможет через средством танца, управлять своими эмоциями, вызывать любовь, жалость или счастье по своему желанию, предоставляя канал, по которому они могут течь. Она загнала себя нещадно, и лето затянулось.

В одну из таких ночей, как эта, она помнила, как обещала самой себе жить такой же смелой и благородной жизнью, как и любая героиня, о которой она когда-либо читала или слышала в романах, жизнью без страха и упрека; ей казалось тогда, что стоит только захотеть, и такая жизнь свершится. И теперь она узнала, что не только хотеть, но и молиться было необходимым условием истинно героического. Доверившись себе, она упала.