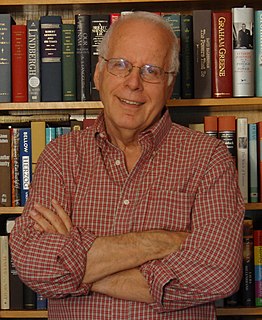

Цитата Панкаджа Мишры

Наверное, я ностальгирую по времени — девятнадцатому веку и началу двадцатого, — когда писатели были, используя выражение Стефана Коллини, «общественными моралистами», а политики, плутократы, банкиры, торговцы оружием, эксперты и технократы определяли не только моральные принципы. норм, а также политической жизни наших обществ. У нас есть некоторые писатели, претендующие на звание публичных моралистов, но, как я уже сказал, они на самом деле были более шовинистическими, чем даже приспешники Буша и Блэра.

Темы цитат

На самом деле

Am

Оружие

Банкиры

Блэр

Буш

Век Заявления

Торговцы

Определение

Ранние

Даже

Эксперты

Догадка

Приспешники

Жизнь

Мораль

Больше

Нормы

девятнадцатого века Ностальгия

Наша

фраза

Политические

политики

Публичные

высказывания

Общества

Исключительно

некоторые

, чем

время

Двадцатое

использование

Хорошо

Были

Писатели

Связанные цитаты

Писатели девятнадцатого века — такие люди, как Джордж Элиот и Флобер — привыкли обращаться к определенным сообществам, с которыми у них были общие не только лингвистические значения, но также опыт и история. Эти сообщества постепенно разделялись в двадцатом веке и становились все более разнородными, и писатели, вышедшие из сообществ меньшинств, обнаружили, что обращаются к аудитории, более близкой к их опыту и истории - явление, которое консервативные белые мужчины высмеивают как политику идентичности и мультикультурализм в искусстве.

Я не могу в достаточной степени восхвалять славную свободу, царящую в публичных библиотеках двадцатого века, по сравнению с невыносимым управлением библиотеками девятнадцатого века, когда книги ревниво изгонялись из народа и доставались только ценой затрат времени. и бюрократия, рассчитанная на то, чтобы воспрепятствовать всякому обычному вкусу к литературе.

Пока умственное и нравственное воспитание человека остается исключительно в руках наемных слуг общества, пусть они будут учителями религии, профессорами колледжей, авторами книг или редакторами журналов или периодических изданий, в зависимости от их литературные доходы для их хлеба насущного, так долго мы будем слышать только половину правды; и хорошо, если мы слышим так много. Наши учителя, политические, научные, моральные или религиозные; наши писатели, серьезные или веселые, вынуждены подчиняться нашим предрассудкам и увековечивать наше невежество.

В ранний период борьбы левых, в конце девятнадцатого и начале двадцатого века, было много разных траекторий борьбы, называли ли вы ее «синдикализмом», «анархизмом» или, в то время, «социал-демократией», в конечном счете, «социал-демократией». Коммунизм», это были разные теории борьбы. Но всех их объединяло базовое понимание того, что народ... испытывает эксплуатацию, испытывает угнетение, но не готов подняться.

Учитывая, что девятнадцатый век был веком социализма, либерализма и демократии, из этого не обязательно следует, что двадцатый век должен быть также веком социализма, либерализма и демократии: политические доктрины уходят, но человечество остается, и оно может скорее можно ожидать, что это будет век власти... век фашизма. Ибо если девятнадцатый век был веком индивидуализма, то можно ожидать, что это будет век коллективизма и, следовательно, век государства.

Политический реализм осознает моральное значение политического действия. Он также осознает неизбежное противоречие между моральным повелением и требованиями успешного политического действия. И оно не желает замазывать и стирать это напряжение и, таким образом, затемнять как моральный, так и политический вопрос, создавая видимость того, что суровые факты политики морально более удовлетворительны, чем они есть на самом деле, а моральный закон менее требователен, чем он есть на самом деле. на самом деле есть.

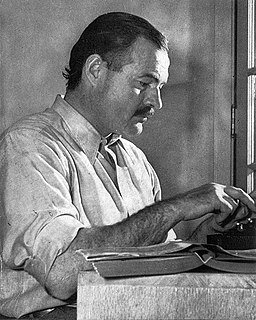

..немногим писателям нравятся произведения других писателей. Они нравятся им только тогда, когда они мертвы или умерли уже давно. Писатели любят нюхать только собственное дерьмо. Я один из тех. Я даже не люблю разговаривать с писателями, смотреть на них или, того хуже, слушать их. И хуже всего с ними пить, они все обслюнявятся, действительно выглядят жалко, выглядят так, будто ищут крыло матери. Я лучше буду думать о смерти, чем о других писателях. Гораздо приятнее.