Цитата Ричарда Мэтисона

Каждое воспоминание оживало передо мной и во мне. Я не мог избежать их. Я также не мог рационализировать, объяснить. Я мог только заново переживать с полным осознанием, незащищенным притворством. Самообман был невозможен, истина выставлена напоказ в этом ослепительном свете. Ничего, как я думал. Ничего, как я надеялся. Только как было.

Связанные цитаты

Свет был выключен, чтобы его головы не смотрели друг на друга, потому что ни одна из них в настоящее время не была особенно привлекательным зрелищем, и не была таковой с тех пор, как он совершил ошибку, заглянув в свою душу. Это действительно была ошибка. Это было поздно ночью - конечно. Это был трудный день, конечно. Корабельная аудиосистема играла задушевную музыку, конечно. И он, конечно, был слегка пьян. Другими словами, все обычные условия, которые вызывают приступ самоанализа, были применены, но, тем не менее, это была явная ошибка.

Я подумываю написать детскую сказку о листе на дереве, который высокомерно утверждает, что он самодельный, независимый лист. И вот однажды сильный ветер сбивает его с ветки на землю внизу. По мере того, как его жизнь медленно угасает, он смотрит на великолепное старое дерево, которое было его домом, и понимает, что никогда не был один. Всю свою жизнь он был частью чего-то большего и прекраснее, чем все, что он мог себе представить. В ослепительной вспышке он пробуждается от самообмана. Затем высокомерный, эгоцентричный ребенок сгребает его и упаковывает.

Хотел бы я быть целым. Хотел бы я дать вам детенышей, если бы вы их захотели и я могла бы их зачать. Хотел бы я сказать тебе, что это убило меня, когда ты думал, что я был с кем-то еще. Хотел бы я провести последний год, просыпаясь каждую ночь и говоря тебе, что люблю тебя. Хотел бы я правильно спарить тебя в тот вечер, когда ты вернулся ко мне из мертвых.

Мой пик? Был бы у меня хоть один? У меня почти не было ничего, что можно было бы назвать жизнью. Несколько рябей, некоторые взлеты и падения. Но это все. Почти ничего. Ничто не рождается из ничего. Я любила и была любима, но мне нечего было показать. Это был необычайно простой, невыразительный пейзаж. Я чувствовал себя как в видеоигре. Суррогатный Пакман, слепо продирающийся сквозь лабиринт пунктирных линий. Единственной уверенностью была моя смерть.

Если бы у меня было две жизни, то в одной я мог бы пригласить ее погостить у меня, а во второй жизни мог бы ее выгнать. Тогда я мог сравнить и посмотреть, что было лучше всего сделать. Но мы живем только один раз. Жизнь такая легкая. Как набросок, который мы никогда не сможем заполнить или исправить... сделать лучше. Это пугает».

Внутри меня были линии, нить путеводных огней. У меня был язык. Художественная литература и поэзия — это дозы, лекарства. То, что они лечат, — это разрыв, который реальность наносит воображению. Я был поврежден, и очень важная часть меня была уничтожена — это была моя реальность, факты моей жизни. Но с другой стороны фактов было то, кем я мог быть, что я мог чувствовать. И пока у меня были слова для этого, образы для этого, истории для этого, я не терялся.

Уилл только посмотрел на нее. В его глазах был свет на лестнице, когда он запирал дверь, когда целовал ее, — яркий, радостный свет. И теперь оно исчезало, угасая, как последний вздох умирающего. Она подумала о Нейте, истекающем кровью у нее на руках. Тогда она была бессильна помочь ему. Как она была сейчас. Ей казалось, что она смотрит, как жизнь истекает кровью из Уилла Эрондейла, и она ничего не может сделать, чтобы остановить это.

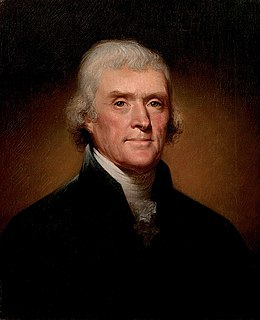

Разум и свободное исследование — единственные действенные средства против ошибок. Дайте им волю, они поддержат истинную религию, представляя всякую ложную на свой суд, на испытание своим расследованием. Они естественные враги ошибок и только ошибок. Если бы римское правительство не разрешило свободное исследование, христианство никогда бы не было введено. Если бы в эпоху Реформации не поощрялось свободное исследование, то испорченность христианства не могла бы быть устранена.

Огонь моих невзгод был не просто болью, которую нужно было вынести. Это был агент трансформации. После всего, через что я прошла, я изменилась. Я был уверен, что не к худшему, по крайней мере, пока. Но только придурок или сумасшедший мог столкнуться с тем, что было у меня, и остаться равнодушным к этому.

Она улыбнулась. Она знала, что умирает. Но это уже не имело значения. Она знала что-то такое, чего никакие человеческие слова никогда не могли бы выразить, и теперь она знала это. Она ждала этого и чувствовала, как будто это было, как будто она пережила это. Жизнь была, хотя бы потому, что она знала, что она может быть, и она чувствовала ее теперь как беззвучный гимн, глубоко под тем маленьким целым, из которого красные капли капали на снег, глубже, чем то, откуда исходили красные капли. Мгновенье или вечность - не все ли равно? Жизнь, непобедимая, существовала и могла существовать. Она улыбнулась, ее последняя улыбка, так много, что было возможно.

Я не только заново открыл для себя каждый опыт своей жизни, я также должен был проживать каждое неисполненное желание — как если бы оно исполнилось. Я увидел, что то, что происходит в уме, так же реально, как и любое явление из плоти и крови. То, что в жизни было всего лишь воображением, теперь стало осязаемым, каждая фантазия стала полной реальностью. Я прожил их все — и в то же время, стоя в стороне, свидетель их, часто, интимного убожества. Свидетель проклят с полной объективностью.

Он смотрел на меня именно так, как я и думал, но, как и у Берта, его свет был не таким, как я ожидал. Ни жалости, ни печали: ничего не изменилось. Я понял, что каждый раз, когда я чувствовал, что люди смотрят на меня, их лица были картинками, абстракциями. Ни одно из них не было зеркалом, способным отразить то выражение лица, которое, как мне казалось, было у меня, чувства, которые я испытывал.

Я был маоистом, а потом, когда была свергнута Банда четырех, я был совершенно обезумел. Я был прикован к постели три недели; это был очень болезненный опыт для меня. Не только потому, что я был неправ, но и потому, что я чувствовал себя действительно смущенным тем, что читал лекции и разглагольствовал с такой самоуверенностью.