Цитата Тейлор Свифт

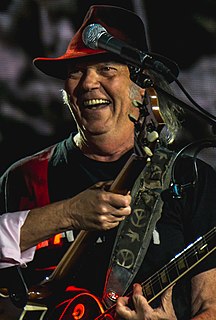

Когда ты поешь, ты слышишь эхо людей в зале, поющих каждое слово вместе с тобой, и это была моя большая мечта, которую я имел для себя. Это происходит.

Темы цитат

Связанные цитаты

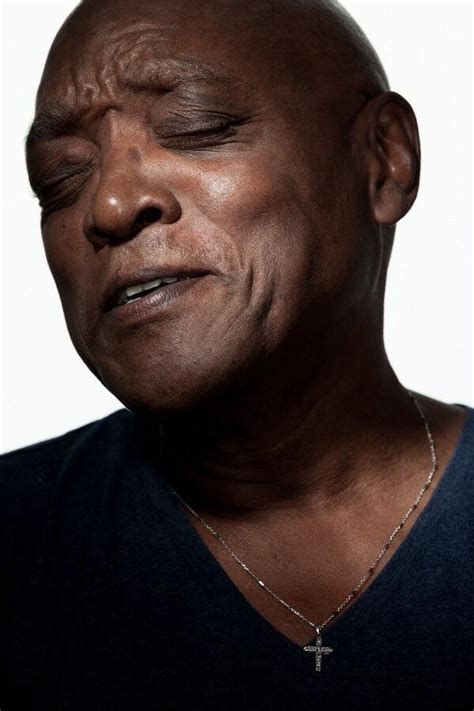

Вы начинаете петь, напевая то, что слышите. Итак, все, когда они впервые начинают петь, естественно, поют так, как слышат, потому что это единственный способ научиться петь. Поэтому, когда я рос в Лорин Хилл, когда я начал петь ее песни, я буквально тренировал свой голос, чтобы иметь возможность делать пробежки.

Вы знаете ту, с большими ушами? Подождите, он не мой президент, он может быть вашим, он не мой президент. Знаешь, та женщина, которую он пела для него, пела мою песню, она ее выпорет. Великая Бейонсе Но я терпеть не могу Бейонсе. Ей нечего делать там, петь там в большой день президента, петь мою песню, которую я пою вечность.

Публика продолжает петь, продолжает аргументировать мою позицию, а я просто играю, пока не подхожу достаточно близко, чтобы увидеть ее глаза. И тогда я начинаю петь припев. Прямо к ней. И она улыбается мне, и кажется, что мы здесь единственные двое, единственные, кто знает, что происходит. А именно, что песня, которую мы все вместе поем, переписывается. Это больше не гневная мольба, обращенная к пустоте. Прямо здесь, на этой сцене, перед восемьюдесятью тысячами человек это становится чем-то другим. Это наша новая клятва.

"Born To Run", который расширяется каждый раз, когда мы выходим на улицу. Вам только кажется - больше вашей жизни заполняет его, заполняет историю. И когда мы играем каждую ночь, это всегда огромный катарсис. Удивительно видеть, как публика поет мне в ответ. Знаешь, это прекрасно видеть людей, которые интенсивно поют твою песню.

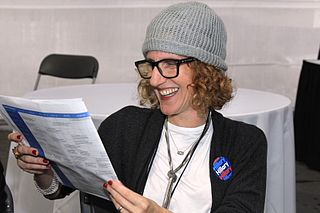

В прошлом сезоне, когда я был на съемочной площадке... почему-то у меня в голове был Боевой гимн Республики, но я не знал всех слов. Это была одна из тех песен, которые нужно было выучить, когда ты был моложе. Это было не так важно для людей, выросших в 80-х и 90-х годах, как для людей, выросших в 50-х, 60-х и 70-х годах, поэтому, когда я начала петь «Мои глаза видели славу пришествия Господа», Джейн [Фонда ] услышал, как я пою ее, и начал петь все остальное. Внезапно все на съемочной площадке запели. Это просто то, что я могу сохранить в своем сердце навсегда.