Цитата Шарля Бодлера

Представление о красоте, формируемое человеком, отпечатывается во всем его одеянии, мнет или напрягает его одежду, округляет или выравнивает его жесты и, наконец, даже тонко проникает в черты его лица.

Связанные цитаты

Представление о красоте, которое создает себе человек, отпечатывается во всем его одеянии, сминает или уплотняет его платье, округляет или выпрямляет его жесты и, в конце концов, даже кончается тем, что тонко проникает в самые черты его лица. В конце концов человек выглядит как свое идеальное «я». Эти гравюры можно перевести как в красоту, так и в уродство; с одной стороны они становятся карикатурами, с другой — античными статуями.

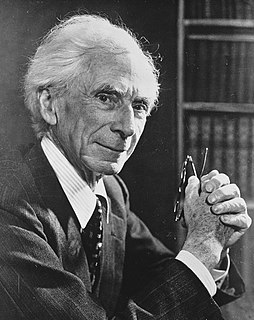

Сократ был главным святым стоиков на протяжении всей их истории; его отношение во время суда, его отказ бежать, его спокойствие перед лицом смерти и его утверждение, что виновный в несправедливости наносит себе больше вреда, чем его жертва, — все это идеально соответствовало стоическому учению. Так же как и его равнодушие к жаре и холоду, его простота в еде и одежде и его полная независимость от всех телесных удобств.

Наконец, это один из способов примирить наслаждение красотой с буржуазной жизнью. Ашенбах, согласно одному чтению, провел практически всю свою взрослую жизнь, уравновешивая свою сдержанную гомосексуальность, которая связана с его чувствительностью к красоте и, следовательно, с его художественным призванием, против требований традиционного общества.

Среди беспокойства самоосуждающего монолога его поведение казалось серьезным, возможно, холодным, как мне, так и его матери. И все же не было ни дурного чувства, ни злобы, ни злобы, ни малости в лице его, прекрасном лучшей мужской красотой, даже в ее подавленности. Когда я поставил его стул к столу, что я поспешил сделать, предупредив слугу, и когда я подал ему чай, что я сделал с трепетной осторожностью, он сказал: "Спасибо, Люси", таким же любезным тоном его полный приятный голос, как всегда приветствовал мой слух.

Майкл [Джексон] реконструировал свое лицо и деконструировал африканские черты в жуткую европейскую географию телесных возможностей, и все же мы не могли отрицать, что, хотя его лицо становилось все белее и белее, его музыка становилась все чернее и чернее. Его душа глубже укоренилась в экзистенциальной агонии и глубоком социальном горе, которым наследовали чернокожие.

Если человек отвлечет свой ум от любви к красоте и так же искренне приложит его к любви к добродетельному; если, служа своим родителям, он может приложить все свои силы; если, служа своему князю, он может посвятить свою жизнь; если в общении с друзьями его слова искренни — хотя люди говорят, что он не научился, я непременно скажу, что научился.

Странная сила в душе храбреца. Сила его духа и его непреодолимая сила, величие его сердца и высота его состояния, его могучая уверенность и презрение к опасности, его истинная безопасность и покой в самом себе, его свобода отваживаться и делать то, что ему угодно, его рвение посреди страхов, его непобедимый нрав - преимущества, которые делают его хозяином состояния.

Мастер в искусстве жизни делает мало различия между своей работой и своей игрой, своим трудом и своим досугом, своим умом и своим телом, своей информацией и своим отдыхом, своей любовью и своей религией. Он едва ли знает, что есть что. Он просто преследует свое видение совершенства во всем, что делает, предоставляя другим решать, работает он или играет. Для него он всегда делает и то, и другое.